是《我是范雨素》不可思议,还是你从未走近过热爱文学的劳动者?

一

一个突然冒出的“范雨素”,让很多朋友在略带焦躁的五一前夕的工作日,忽地感受到了一股来自文学的清泉。

“我的生命是一本不忍卒读的书,命运把我装订的极为拙劣。”一个带着苦难气息的富有张力的开头,让与之似曾相识的我们如痴如醉。

“我在北京蹉跎了两年,觉得自己是一个看不到理想火苗的人。便和一个东北人结婚,草草地把自己嫁了。”后面,诸如这样的文字,仿佛一次次开启的阀门,情感的河流,奔涌而出,无法停歇。

......

文章被一次次地转发,走红网络。真像某些观点所说,我们是“被自由的灵魂惊艳到了”?(我没找到“自由”在哪里,这是一个人痛苦而坚强的生活史,无关价值取向吧?)

或许,应该是,我们在范雨素的文字里,找到了我们自己的影子。找到了我们和亲人们遗忘了的痛苦,丢失了的真实,以及昔日的卑微和抗争。不是么!

当然,应该,还能找到些优越感吧,实事求是地说。

除了这份洪水般的共鸣,文章的走红,还有一个原因:很多人不相信,一个底层人,“落魄的打工大姐”,居然能写出这么多、这么好的文字。

潜台词是——文学,该属于象牙塔,该属于衣食无忧者,该属于都市,该属于精英......总之,不该属于底层,不该属于这样卑微的体力劳动者。

这种认知,很常见,也符合我们想象——底层,为吃饭奔波,为租房苦恼,为责任烦忧,那些脏兮兮的屋子,昏暗暗的灯光,怎么可能产生文学?

我很理解这么想的朋友们。但我想说,能这么想,或许是因为,你没有真正爱上过文学,也没有走近过与文学相伴的劳动者们。

文学源自生活,生活是文学的土壤。古往今来,多少伟大的文学作品,都来自体验过底层的人之手。“赋到沧桑句便工”......

看过《钢的琴》吗?下岗工人,能演奏西洋乐,能唱外国歌曲,破败的厂房是文艺的天堂,这或许更让人不可思议吧?但这是中国当代的史实。(当然,范雨素和吕淑娴还不完全是一回事,这个问题就不深究了。)

光这么说,多少还是空洞。那就聊聊我认识的几位劳动者文人(姑且称为“范雨素”们)吧。

二

2007年,我在北大法学院上课,认识了不少旁听生,有几位就是校园里的保安同志。保安同志的生活环境,当然比范雨素要好,但如果脱离北大的文化而言,仅从收入和发展路径来看,有的也差不多。我认识的几位中,有一位会写歌词、谱曲,有两位会写散文。其实真的很有才。

在我的印象中,他们与我们这些正式生有几点不同:我们能用电脑熟练地敲击出论文,他们则多保留着用笔记日记的习惯;我们能很快地理解并且又忘却很多知识,他们理解得慢些,但一旦理解了,就忘不了,他们珍惜自己在校园里的每一点所学。

后来出版《碎步流年》的常俊曙

还有一点。在那个“社会科学”最受热捧的阶段,文学的空间,非常有限。我记得当时,中文系老师得常解释两个问题,“文学有什么用”、“中文系能不能培养作家”(当然还有一个问题很多人不好意思开口,“当了作家赚不了钱,那当作家又有什么用。”)。这都是让人极其无奈的问题。

于是乎,对于我们而言,去图书馆借专业书、查论文,是家常便饭;在宿舍看电影,是必需;但看文学作品,竟成了一种奢侈,至少是个人偏好了。除非你很闲,或者,你就痴迷于文学,要不的话,还不如背托福,或是看完《世界是平的》、《文明的冲突与世界秩序的重构》、《联邦党人文集》等有价值(这至少能证明你读过社科)。

但他们,很多还“傻乎乎”地把读名著当作一种时尚,啃大部头的外国名著,沉浸在一种80年代的美好的想象中。对文学的热爱,使得他们中不少把参加成人自考进入北大中文系当成梦想。

我跟他们几位都成了朋友。虽然聊起天来,一些观点相左,甚至还争吵过,但现在想起来,还是蛮愉快的。

到了几年后。我陷入毕业后的迷茫,开始品尝生活的滋味,发现,《世界是平的》之类的书很快就忘了,美剧也是过眼云烟,倒是翘课刷夜看了的《复活》等系列文学作品,总在心中回荡。我喜欢上文学,就是在毕业后的迷茫时期,感觉一切混混沌沌,最喜欢鲁迅的《野草》。

也是此时,我发现,其实,他们并不落后,甚至是前卫的。总认为别人落后的人,可能还真落后了。

三

三四年后,当我试图拿起笔,想表达一些什么,也觉得必须表达一些什么的时候,陆续听到了消息:我认识的两位保安朋友,先后出书了。

一位是后来果真考入北大中文系的甘相伟,他写了《站着上北大》。这本书异常火爆,红遍大江南北,很励志。另一位,是常俊曙,出了一本散文集《碎步流年》,28万字。这本书,文字隽永,有点哲学感,字里行间透着北大劳动者的生活和思考气息。常俊曙送给我两本,只有一本签了名字,可惜前年我误把它当成没签名字的送人了。

从内心里,我挺认同甘相伟和常俊曙的。非要说“佩服”,也没错,他们确实付出了很多辛苦。但这么说,就显得生分了。他们出书,在我看来,很正常。因为他们从一开始,就是忠于文学、躬耕于生活的信徒。生活给了他们磨砺,也给了他们素材。弱鸟先飞,集腋成裘,他们把别人赚外快、看电影、打游戏、纠结的时间,用在了记录和表达上。

北大钱理群老师曾为常俊曙撰文“精神的流浪汉”,文章指向极为犀利。http://www.aisixiang.com/data/70697.html

近两年,我又认识了北大图书馆管理员,1994年出生的甘肃小伙子丁亚鹏。认识他时,他马上要离开北大。之后在老家打工。去年年底,我拉他加入了我们的网站撰稿群,只是他很少写稿。过年时,他突然在群里发了一篇自己的小说《最后的晚餐》,上个月,他又发了一篇《如果种子不死》。有一篇已经在一个学院公众号上广泛流传,据说,已和出版社在洽谈,但门槛还有点高。

亚鹏的文字特别华丽。不过小说内容有点太悲催了?(好像是发生在北大的关于阶层固化的爱情故事?结局是某人自杀。我没读完。也有人很喜欢)。但必须要说,他是那种有才赋的人。也算是我们中真正走进文学创作领域的人吧?而且,这也才是开端。

还要提一位乡村教师诗人崔荣德先生。崔荣德是六十年代生人。这位重庆酉阳少数民族的乡村小学教师,在二十多年的生涯中,写了三百多首诗,多次获奖,还参与数家杂志的撰稿。他的代表作《逆光行走》、《低处的树说》,都是让人读得下去、愿意读下去且有美感的现代诗。流露着乡土的、不屈的光。我与崔先生见过,不熟。凡与他熟的人,无不为他的精神所震动。

四

当然,若你问,这几位保安、管理员、教师同志,都通过文学改变命运了吗?甘相伟和常俊曙,我两年多没联系了。丁亚鹏,自然还没有。崔荣德前辈,我料想他至少不会因诗集而致富。

实际上,并不是谁,写了一本书,都要指望以此致富。不致富,也不能说写作就没用了。还得继续写下去。文学或许很难成为命运的拯救者,但可以成为情感困惑的疏解者。

因此,我个人接触这些基层文人的体会,他们和文学的关系,是自然而天然的。不那么功利,很亲近,是一种彼此的需要,一种树与藤的关系。而非或艰苦卓绝、一劳永逸,或百无一用、劳民伤财云云。

对了,不能忘了,还有我们诗歌协会的负责人,我特别佩服的蔡诗华老师。他们一个农民家庭,出了兄妹四诗人(上图)。蔡老师本人已经是作协会员,他的兄弟还是打工者。

新华社多年前就曾报道:“蔡氏四诗人”出生于湖北省广水市(原应山县)蔡河镇徐店村蔡家冲一个农民家庭,分别为二哥蔡诗国、三哥蔡诗华、四弟蔡诗峰、小妹蔡小青。因都热爱写诗,且皆为中共党员,兄妹之间以诗唱和,相互鼓励,勉力洗志,引人关注......

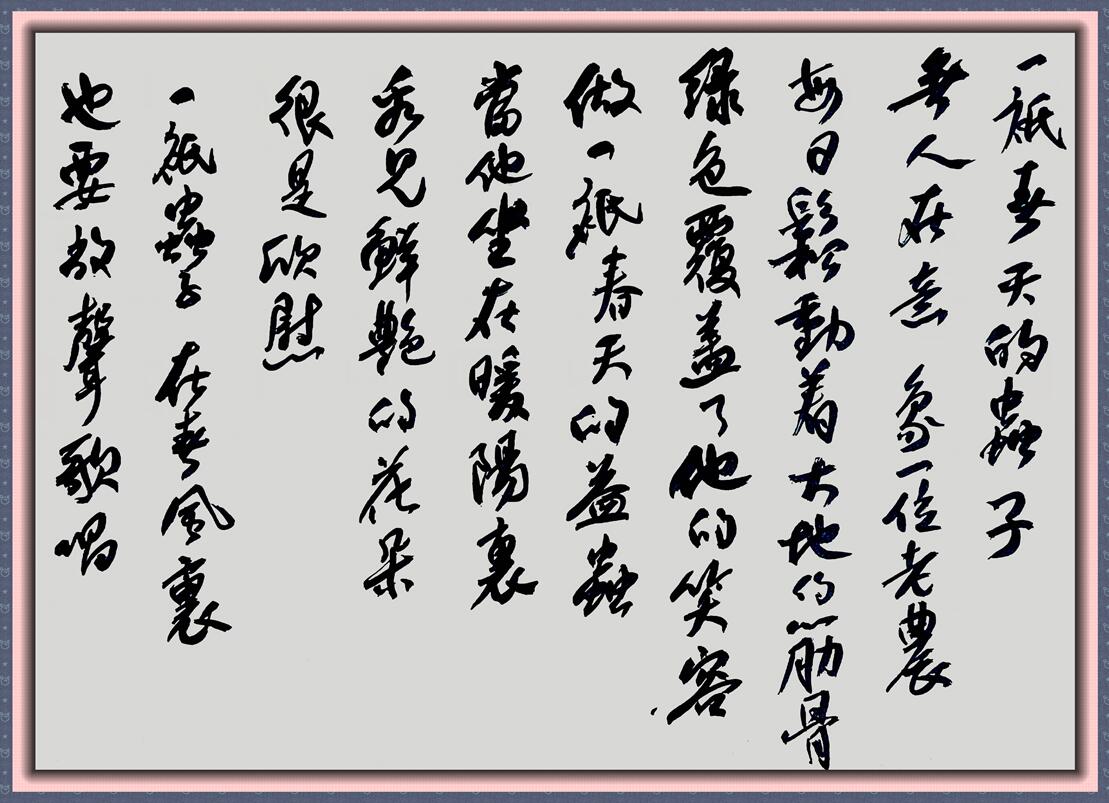

去年,蔡诗华拜访张文台上将。老将军赠诗如下:

《诗赠蔡氏四兄妹》

蔡氏四兄妹,诗坛成名星。

出身虽贫寒,豪气装心中。

讴歌主旋律,贴近工农兵。

携手再努力,不断攀高峰。

短信原文:蔡诗华同志,欣闻你们兄妹四人(蔡诗国/蔡诗华/蔡诗峰/蔡小青),不怕出身贫寒,顶着艰苦困难,扎根群众之中,长年耕耘不迭,终于成才建功,我作为从军近六十年的老战士甚受感动,顺赋小诗一首略表祝贺(如上)。张文台(二O一六年三月二十六日拂晓于书斋)

......

当然,或许这几个例子都有偶然性吧?我承认,的确,这也是我的局限性。但我想说的是,不要总是或居高临下、或抬头瞻仰“不可思议”地看待这些热爱文学的普通劳动者。他们并不“自由”,也不“惊艳”,当然也不低贱。其实,他们和你、我,有多少不同呢?

文艺的根,应该还是在老百姓中。不管阶层是否固化,我觉得文学不会固化。

鸟儿歌唱,底层歌唱,工人歌唱,我们歌唱。

劳动节快到了。你,我,和范雨素一样的热爱文学的劳动者们,为我们的节日,干杯。

(没有联系到甘相伟。但很高兴,联系到了常俊曙,他回复“拜读过了,非常好,并无不妥之处”。另,如果有想联系常俊曙、丁亚鹏、崔荣德、蔡诗华的读者朋友,以及帮助丁亚鹏出书的朋友,可以在本公众号中回复姓名、联系方式、事由,我们试对接。)

亲们,劳动节快乐!

(原载于青年力网“客舍青青”公众号2017年4月27日)

相关阅读

-

马华松诗集《黄河颂歌》研讨座谈会在京成功举办

-

笑琰诗歌: 雨润丽水街(外二首)

-

笑琰: 参观安阳曹操高陵有感 (外一首)

-

笑琰: 甲辰秋再访安阳修定寺塔

-

笑琰:甲辰秋问佛安阳万佛沟

-

河南作家马文新书《岳飞传奇》出版发行,展现岳飞创心意六合拳

-

诗意人生的感悟与吟唱——略评靳贤孝诗集《信步轻声》

-

诗人作家、书法家靳新国谈写作的奥秘

-

笑琰诗歌:高过天空的是我的灵魂

-

笑琰诗歌:五月,家乡的麦子熟了(三首)

-

商丘辞赋家《刘成宏诗词选集》(第二部/六卷)出版发行

-

全球华人“和文化”文学艺术大展赛展览颁奖系列活动圆满举办

-

笑琰诗歌: 纪念着,怎么就记不清了

-

蔡诗华第15部诗集《日月如梭邮报情》正式出版

-

学者郭谦图书、书法捐赠仪式在上海大学举行

-

军旅诗人王军诗歌6首

-

笑琰诗歌两首:与友人一起联欢(外一首)

-

杨维永: 感念程树榛主编 暨《人民文学》的老师们

-

郦道元文学院高研班暨中媒文化艺术交流委员会高峰论坛在安阳

-

“文化学者郭谦图书、书法捐赠仪式”在山西大学图书馆举办